Beim Optimieren der Bedienbarkeit einer Applikation leisten Prototypen schon länger gute Dienste. Oft werden sie aber eher zu spät eingesetzt. Wer die Vorteile von Prototypen wirklich auskosten will, fängt früh damit an, macht viele davon und nutzt sie auch, um die Zusammenarbeit im Team zu verbessern.

An sich muss man heute nicht mehr grundsätzlich über Sinn und Zweck von Prototypen in der Software-Entwicklung diskutieren. Sie werden - zumal in grossen Projekten - verbreitet eingesetzt, wenn es etwa darum geht, Bedienkonzepte vor dem Release zu testen. Das spart Ärger mit Kunden, Imageverlust und teure Nachbesserungen. Soweit, so gut - worüber aber zu wenig nachgedacht wird, ist, wann der richtige Moment für ihren Einsatz wäre.

Oft taucht der erste Prototyp erst im Rahmen der Entwicklungsphase auf. Das scheint auf den ersten Blick logisch, weil dann ja die Funktionen programmiert und die Nutzeroberfläche gestaltet wird. Sollten zu diesem Zeitpunkt aber gravierende Mängel am Bedienkonzept auftauchen, ist es eigentlich schon zu spät. Schliesslich wurden die Anforderungen für Funktionen und Nutzeroberfläche bereits in der Konzeptionsphase definiert und in die Spezifikationen geschrieben. Darauf basierend hat die Entwicklungsabteilung bereits viel Aufwand in den Code und das Screen Design gesteckt. Braucht es jetzt noch grundlegende Änderungen, war ein Teil der Arbeit für die Katz. Die Chancen, dass das passiert, sind erfahrungsgemäss recht hoch, weil die Anforderungen ja eigentlich im «luftleeren» Raum definiert wurden.

Mehrere Kleine statt ein Grosser

Besser wäre also, das Bedienkonzept schon früher an Nutzern zu testen. Damit bleiben die Konzepte schlank, werden in kurzen Iterationen erlebbar gemacht und können laufend Härtetests unterzogen werden. So lassen sich Mängel in den Anforderungen noch beheben, bevor die Entwickler in die Tasten greifen. Ein solches Vorgehen bietet aber noch weitere Vorteile. Es verbessert beispielsweise die Kommunikation innerhalb des Projektteams, indem es anhand eines anschaulichen Beispiels zeigt, wo es Missverständnisse zwischen den Beteiligten gibt. Und solche entstehen bekanntlich recht oft, weil Entwickler, Nutzer und Auftraggeber verschiedene Sprachen sprechen.

Hinzu kommt, dass diese Anspruchsgruppen auch völlig unterschiedliche Prioritäten setzen. Während die Nutzer vor allem eine Software wollen, die ihnen die Arbeit erleichtert, interessieren sich IT-Fachleute für technisch einfache oder elegante Lösungen. Die Auftraggeber hingegen wollen niedrige Kosten, bessere Abläufe und Zuverlässigkeit. Ein Prototyp zeigt, wo Interessen kollidieren, wo etwas vergessen, nicht genügend genau definiert wurde.

Weiter stellen wir in der Praxis immer wieder fest, dass Prototypen die Denkmuster der Beteiligten positiv beeinflussen können. Wer damit arbeitet, ist erfahrungsgemäss offener für neue, innovative, elegante Lösungen, kreativer. Wer sind hingegen vor allem an den Anforderungskatalogen orientiert, tendiert dazu, beim Alten zu bleiben.

Zu Ende gedacht

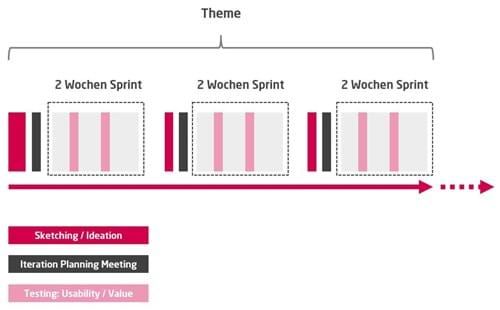

Noch einen Schritt weiter geht das sogenannte «Lean UX». Hier generieren funktionsübergreifende, kleine Teams in agilen Prozessen laufend Ideen und Varianten zu einem Produkt. Die werden im Rahmen von kurzen Design-Sprints in Prototypen gegossen, getestet und auch gleich wieder verworfen, falls sie sich nicht bewähren. So treibt das Team eine Idee in kleinen Schritten in Richtung eines tollen Produkts und hangelt sich dabei gleichsam von Prototyp zu Prototyp. Das hat den Vorteil, dass alle Beteiligten jederzeit und konkret vor Augen geführt erhalten, was der Stand der Entwicklung ist und wie das gemeinsame Produkt momentan tatsächlich aussieht.

Damit das Prototyping seine Vorteile voll ausspielen kann, braucht es aber die Bereitschaft aller zu mehr und feineren Iterationen in frühen Projektstadien. Es muss in den Projektverlauf integriert werden. Es braucht den Konsens, dass die Bedienbarkeit des Produkts ebenso wichtig ist wie Kosten- und Termintreue. Wird auch noch einen Rahmen geschaffen, der das gegenseitige Verstehen und Lernen fördert, dann ist schon viel gewonnen.

Wer überdies die Effizienz von agilen Teams steigern will, sorgt dafür, dass alle Mitglieder die grundlegenden UX-Methoden kennen. So können sie sich besser in die Kundschaft und die Nutzer hineinversetzen. Das nötig Wissen dazu lässt sich mittlerweile auch von Laien in kompakten und spannenden Kursen ohne übermässigen Zeitaufwand erwerben.

Der Autor

Christopher Müller ist Inhaber und CEO von "Die Ergonomen Usability AG"